所属课程/课程群:社区工作实务/社会工作

管理学院:石晓燕、陈兰兰、宝如甘、吴媚

一、案例概述

《社区工作实务》课程是在新时代加强基层治理体系和治理能力现代化的背景下,以培养“政治素质好、专业能力强、服务水平高”的社区工作者为目标的核心实践课程。课程深度融合产教资源,依托鄂尔多斯康巴什区“红色社工站”真实场景,通过沉浸式教学、本土化实践和多元协同机制,着力破解思政教育与专业实务、教学内容与国家治理范式、人才培养与基层需求之间的“三大结构性脱节”难题,推动学生实现从价值认知到行动自觉的转化。

课程创新构建“党建+课程思政”三维进阶模式:将真实社区工作的党建需求与高校课程思政的育人目标有机融合,实施目标、过程、价值三维递进的育人路径,即:目标上设立“知己任-明社情-担国运”三阶板块,配套7大实训项目;过程中采用“高校教师+社区党务工作者”双导师和“课堂+社区”双场景教学;价值上推动“五社联动”等本土政策进课堂,增强学生认同。

突出亮点包括:一是“课堂产出即治理方案”,32份学生方案被6个社区采纳,“义卖助微心愿”项目连续三年服务超1200人次;二是“双导师熔铸红专基因”,9个导师组培养150余名学生,多项方案获央视转播及党委表彰;三是“数字化能力预植工程”,通过智慧工具开展入户调查,绘制的资源图谱助力社区精准治理。课程有效提升了学生的基层服务意愿和综合实践能力。

二、课程目标

积极响应新时代党和国家对社会工作应用技能型人才的培养要求,将专业教学与社区党建深度融合,引导学生通过社区实践“知己任、明社情、担国运”,在提升专业能力的同时强化团队合作意识与家国情怀。课程依托“观察-内化-引领”的习得路径,助力学生读懂中国之治、练就实战能力,最终将个人理想融入国家发展大局。

在认知层面,课程引导学生从社区“小切口”理解国家“大逻辑”,通过将《“十四五”城乡社区服务规划》转化为可操作的党建联席会模板,并组织“西方社区自治 vs 中国党建引领”案例对比,增强学生对治理体系适用性的理解。2023级学生所撰写的社区方案中,85%主动嵌入党建元素,多项计划被街道采纳。

在能力层面,强调“用脚步丈量民情”,在实训中贯彻“弱势群体优先”原则,并通过绘制《社区资源图谱》精准对接居民需求。成效上,学生入户访谈时长平均增至45分钟,识别隐性需求的准确率提升3倍。

在使命层面,推动学生将职业选择与国家战略相结合,开展社区救助、个案服务及流动儿童融入等项目,切实帮助弱势群体融入社区。学生设计的“慈善义卖+微心愿”服务包累计募集2000多元资金,帮助20余位贫困儿童实现心愿,体现了专业服务与基层治理有效结合。

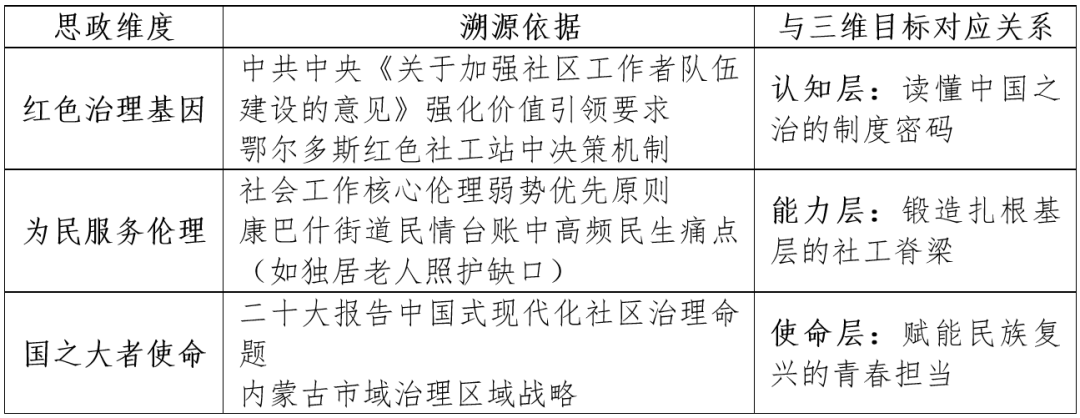

三、思政元素

01思政元素的挖掘建设情况

立足中国式社区治理现代化的历史脉络与现实场景,紧扣“认知-能力-使命”三维进阶目标,从国家治理基因、基层实践智慧、专业伦理内核三重维度溯源思政元素,并通过 “政策工具化、伦理场景化、使命项目化”策略实现与专业能力的融合。

02思政元素的设计实施情况

本案例通过理论教学融合、实务技能载道、政策与专业互释三重路径,系统论证思政元素与专业知识的深度融合机制。

(1)理论教学融合实现本土化重构

①目的:突破西方理论桎梏,推动中国实践创新。

②作法:例如,在“社区工作经典理论”模块中,将罗斯曼“社区发展模式”创造性转化为“党建引领专业实践”范式;要求学生于《社会组织成立方案》中设计“党支部领导下”的理事会架构,既回应“党组织覆盖社会组织”政策要求,更彰显社会治理的中国特色。此外,对冲突理论进行价值导向转化,在社区需求评估中,引导学生通过居民议事会等协商民主机制化解矛盾,摒弃对抗性思维,实现社区共建共治共享。

(2)实务技能载道强化价值内嵌

①目的:专业技术操作中植入思政基因。

②作法:通过三项核心技能改造加以实现

(3)政策与专业互释促进话语转化

①目的:将国家治理话语转化为专业实践语言。

②作法:聚焦“五社联动”机制,在课程大纲“担国运”板块(实训项目5-7)中,要求学生方案包含 “党组织统筹、社工支持、社会组织承接、党员志愿者带头、红色慈善资源” 五要素。例如,悦和社区助老服务项目因明确党员志愿者占比≥60%的设计,印证政策响应性与专业可行性的深度契合。

综合以上,本案例探索的课程思政专业融入先以理论改造将价值根基夯实于教材中,再借技能训练将价值观写进每一次操作细节,最后用政策互译把个人成长升维到国家叙事,三者层层递进,形成“知识—能力—价值”一条线贯穿到底的融合创新闭环。

四、教学实施过程

01

思政元素融入过程

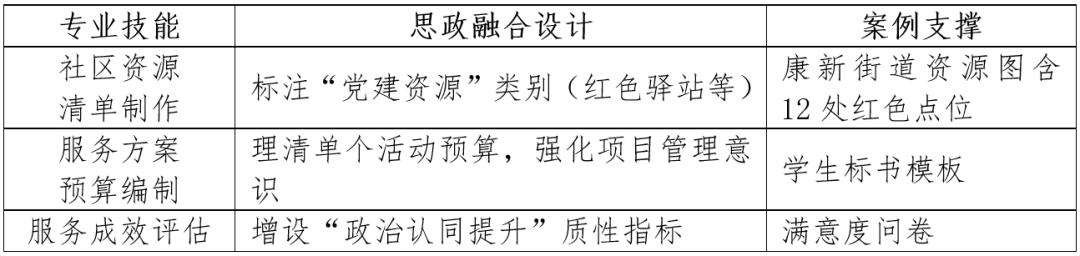

(1)思政元素融入的教学环节设计

本课程基于“理论融合-实务载道-政策互构”三维路径,将思政元素贯穿六大核心教学环节:

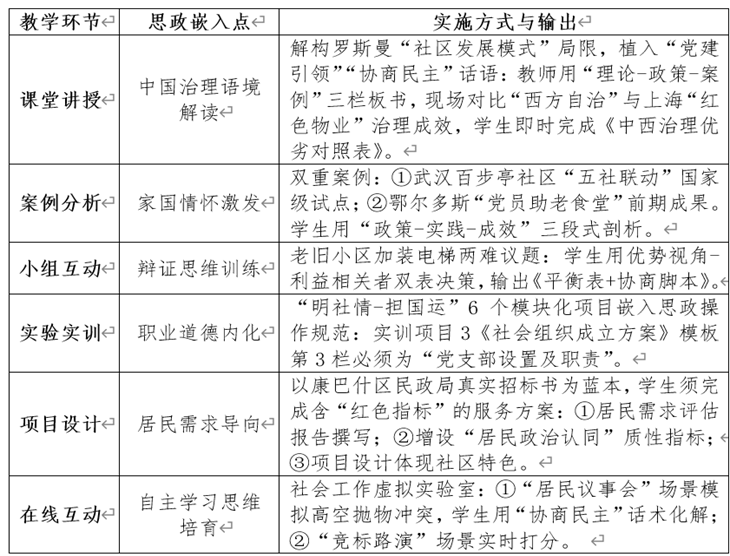

(2)教学方法创新

教学方法创新本课程将从课前、课中和课后三个阶段出发,构造系统的教学方法创新体系。

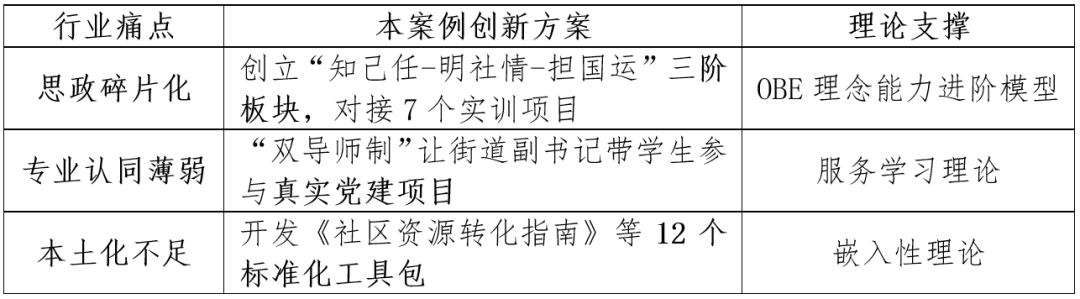

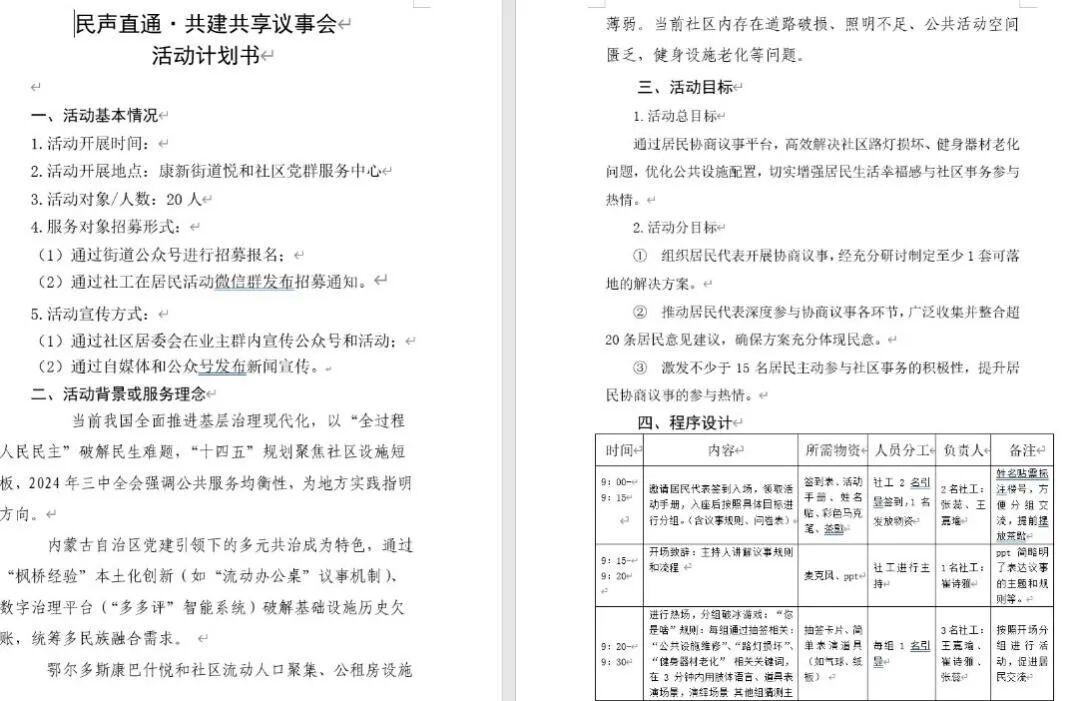

02思政元素融入案例

【场景1:慈善义卖+社区微心愿项目实施】

1.前置任务

①慕课自学社区慈善以及社区跳蚤市场相关政策文件;

②利用AI模型收集关于社区慈善以及跳蚤市场案例;

③学生分组进入社区盘活社区潜在慈善资源,例如社区小商铺、辖区事业单位以及社区爱心居民;

④校内发布二课,收集毕业季闲置物品,实现“社区+高校”共建慈善平台并制作宣传海报。

2.社区实践

①与街道、社区沟通,解决社区慈善的政策及伦理困境;

②与社区社会工作服务中心合作,进行“义卖搭台,慈善唱戏”,举办义卖加慈善的悦和社区慈善新模式,调动居民社区事务参与意识,盘活社区慈善资源;

③组织社区志愿者服务队及居民义演,包含1个政策宣传节目;促进社区融合,提升学生对社区工作的认可以及职业自信心;

④慈善义卖善款用作于实现社区微心愿,学生化身“政策执行者”与“资源链接者”,需解释善款用途的法律依据。

3.成果输出

①学生将社区慈善相关文件内化并运用到实际活动的举办中,在方案中引用政策原文;

②学生入户盘活资源获得两个店铺支持,得到100元现金;

③在校园发布火爆二课,学生主动捐义卖物资大约600元;

④慈善义卖活动顺利举办总计得到900多元的善款,建立“党组织-社工机构-居民代表”三方监督小组,确保900元善款全流程公示;

⑤实现8个社区贫困儿童的微心愿并帮助志愿者服务队进行物资采办。

以上课程场景体现的思政融合核心内容主要有以下几点:一、政策工具化:将《基层党组织议事规则》等政策拆解为可操作指令。协商场景中强制设置“党员首发言”“书记终裁权”等;慈善项目设立党组织监管善款去向,实现法规条文向行为规范的转化;二、党员先锋机制:通过 “青老党员互助值守摊位”等设计,使党员带头作用可视化;三、身份责任重构:学生从观察者转变为政策执行主体,在协商中负责VLOG政策传播,培养“功成有我”的职业担当;四、伦理共同体构建:建立“党组织-专业力量-群众”三方监督、四元联动机制,用制度优势化解实践困境。

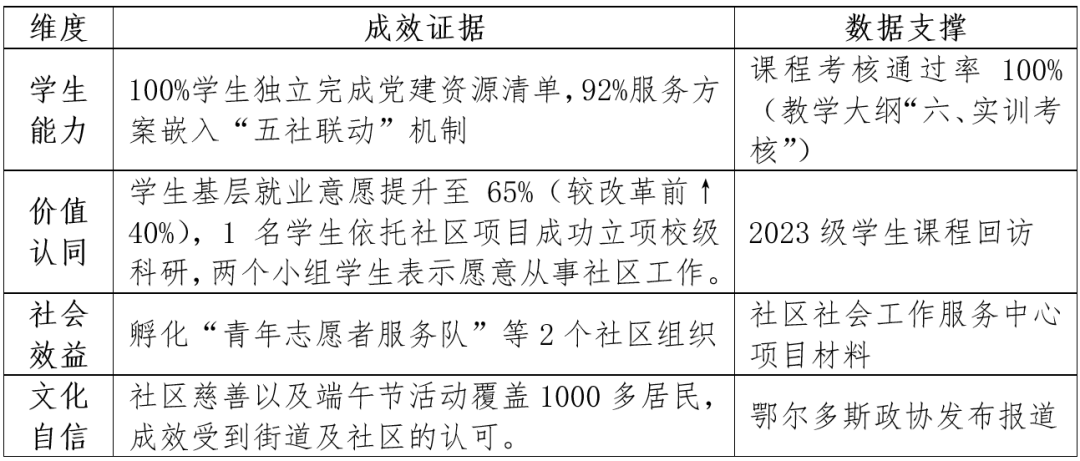

五、成效与创新

01教学成效:从“能力提升”到

“价值内化”的实证链

“小方案推动大治理”:学生设计的《公租房社区增设公共厕所策略》计划书被康新街道,在悦和社区成功试点。

“从旁观到担当”:学生在服务复盘报告中写道:“第一次作为‘临时党小组长’协调居民矛盾,才懂得社工不仅是职业,更是沉甸甸的责任。”

02特色与创新:

创新凝练为“三个首次”:

1.首次建立“社区资源清单”教学工具:将党群服务中心、社区小商铺等转化为可量化指标,形成丰富的社区资源图谱。

2.首次设计“伦理-政策”双轨考核:居民对“服务公平性”以及服务效果达成度进行评分;街道社工督导以及社区书记评估方案与社区治理要求的匹配程度。

3.首次实现“课堂方案即治理成果”:学生32份方案100%落地社区,其中“社区居民协商议事”获康巴什政协官方报道。

六、教学反思

核心经验:一是实现思政与专业同频,将党建指标纳入评分细则,推动学生将政策语言转化为实施方案,有效避免“两张皮”现象;二是构建“场景-数据”闭环,以真实社区需求驱动课堂方案设计,累计有32份方案被政府采纳并落地,验证了“产出即治理”的可行性;三是形成“三阶十法”可复制教学模式,涵盖慕课、实训与课后闯关完整链路,具备在3周内向其他高校整体移植的潜力。

短板:双导师数量不足,仅覆盖4个社区;数字化平台依赖鄂尔多斯本地数据接口,外地高校难以直接使用;社区项目受政府购买周期限制,存在运行节点局限。对此提出改进路径:建立“党员人才库+政策激励”机制,拓展导师来源;开发多地区政策规则包,开放虚拟实验室资源;设立“双轨蓄水池”资源池,结合微基金与课题共建,实现项目全年可持续运作。

推广价值:有效提升学生专业能力与职业使命感;推动教师教学创新与课程思政深度融合;通过社工站、实习基地和党建项目深化校社合作;增强高校参与和服务地方治理的能力。

《社区工作实务》课程思政的探索实现了“把课堂搬到社区,把社区变成教材”,让作业成为政策解读的载体,让学生成为基层治理的“红色种子”。

附录

图1:学生入户探访做协商议事议题收集

图2:学生撰写第一次居民协商议事活动计划书

图3:四元联动社区现场协商议事

图4:社区反馈因本项目增设的公厕照片

图5:社区居民义演精彩瞬间集锦

图6:学生与社区工作人员合影留念