马克思主义学院:薛志芬、曲展、郝悦含、董菲

一、案例概述

一、案例概述

本案例聚焦“从中华民族共同体建设到人类命运共同体”主题,以鄂尔多斯“暖城”现象为切入点,选取典型实践案例(如库布齐治沙、暖城保供、光伏经济等),构建“理论—实践—比较—升华”的四重结构,揭示中华文明的突出特性与当代表达,探讨中华民族共同体的文明逻辑如何延伸为人类命运共同体的中国方案。

本案例聚焦“从中华民族共同体建设到人类命运共同体”主题,以鄂尔多斯“暖城”现象为切入点,选取典型实践案例(如库布齐治沙、暖城保供、光伏经济等),构建“理论—实践—比较—升华”的四重结构,揭示中华文明的突出特性与当代表达,探讨中华民族共同体的文明逻辑如何延伸为人类命运共同体的中国方案。

案例强调从本土经验走向全球意义,回应学生对“中国道路、中国智慧与世界意义”的现实关切。通过视频导入、案例解析、中西比较、小组讨论和延伸实践,引导学生理解中国式现代化与人类命运共同体的内在联系。增强学生的文化自信与全球关怀,提升跨文化传播能力和国际使命感。

二、课程目标

二、课程目标

1.知识掌握能力:掌握党的民族理论与民族政策;掌握中华民族形成与发展史;掌握习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求即“十二个必须”;掌握铸牢中华民族共同体意识的历史必然性、极端重要性和现实针对性。

1.知识掌握能力:掌握党的民族理论与民族政策;掌握中华民族形成与发展史;掌握习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想的核心要义、精神实质、丰富内涵和实践要求即“十二个必须”;掌握铸牢中华民族共同体意识的历史必然性、极端重要性和现实针对性。

2.分析辨别能力:能够用正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观,分析和辨别不利于民族团结、不利于增进“五个认同”的行为和现象,提升法治思维,维护民族团结。

3.自主学习能力:增强自主学习的意识,能够自觉预习复习、准备课堂讨论、完成学习通作业和实践等任务。

4.学思践悟能力:能够用本课程术语表达正确的国家观、历史观、民族观、文化观、宗教观;能够用国家通用语言文字表达铸牢中华民族共同体意识;能够具备身体力行维护民族团结和国家稳定的实践能力。

三、思政元素

三、思政元素

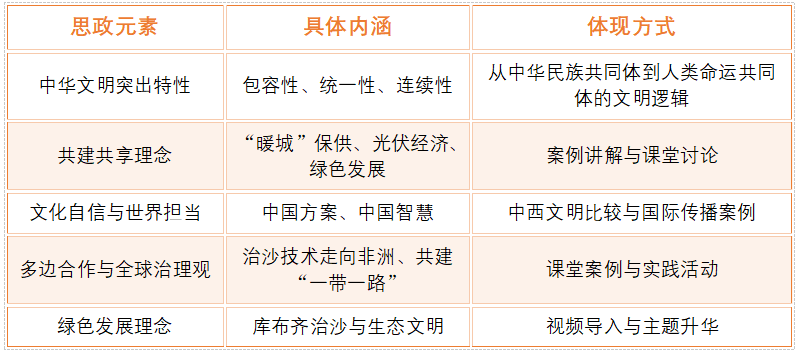

1.思政元素的挖掘建设情况(表1-思政元素构成图)

1.思政元素的挖掘建设情况(表1-思政元素构成图)

表1-思政元素构成表

2.思政元素的设计实施情况

(1)源自知识体系:从教材理论逻辑出发,突出中华文明的连续性、包容性,结合中国对全球治理的实践探索。

(2)源自行业与地方实践:以鄂尔多斯“暖城”现象为例,展现能源转型、绿色发展与民生保障的结合。

(3)源自经典理论与实践规范:融入“一带一路”、人类命运共同体、中国生态文明思想等,突出理论与实践结合。

(4)专业融合方式:机务、航交专业学生可从“安全、互联互通、国际合作”等角度理解“共同体”精神,将思政教育转化为专业自信与国际传播力。

四、教学实施过程

四、教学实施过程

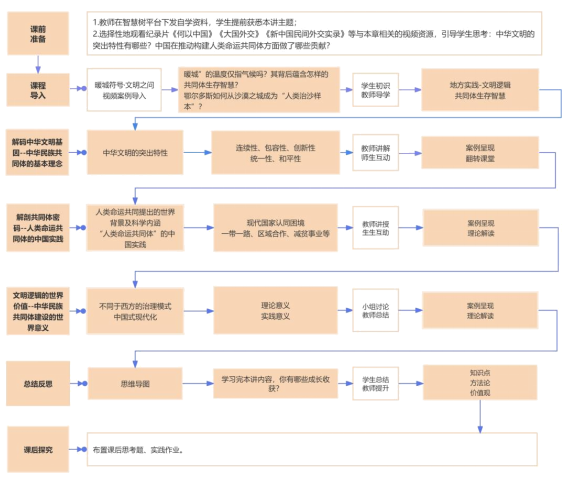

图1-教学流程图

1.思政元素融入过程

课前:通过《暖城之美》视频和引导性问题,激发学生对文明逻辑的兴趣。

课中:

(1)案例导入:以“暖城”现象为话题,引发思考;

(2)理论解码:讲授中华民族共同体与人类命运共同体的逻辑联系;

(3)中西对比:比较中西文明治理模式,分析差异与优势;

(4)文明升华:联系“一带一路”、库布齐治沙走向非洲,探讨世界意义。

课后:开展博物馆打卡、“一带一路”故事绘等活动,深化体验式学习。

2.思政元素融入案例

片段一:视频导入

播放《暖城之美》片段,引导学生思考“气候之外的温度”从何而来,逐步引出“生态共生”“文化互嵌”等共同体密码。

方法创新:情境创设+问题链教学,提升学生思辨力。

片段二:全球治理案例

展示“鄂尔多斯治沙技术走向非洲”的案例,引导学生思考中华民族共同体如何向人类命运共同体延伸。

方法创新:案例教学+跨文化视角,培养学生的国际理解力和传播力。

五、成效与创新

五、成效与创新

1.教学成效:

1.教学成效:

(1)学生从地方经验出发理解国家战略意义,表达热情高,能提出“如何用专业讲好中国故事”的独立思考。

(2)实践反馈中,学生作品(如“一带一路”线路图、故事绘等)表达力强、传播性高,体现了思政内容与专业的融合。

(3)调查显示,多数学生表示增强了全球关怀意识,提升了跨文化传播的信心。

图2-行走的思政课

图3-学生小组作品

2.特色与创新:

(1)逻辑创新:课堂结构采用“破—立—比—合”四步逻辑。“破”——打破学生对“暖城”仅是气候现象的表层认知;“立”——建立中华民族共同体的文明逻辑;“比”——中西文明模式对照,引发思辨;“合”——升华至人类命运共同体。逻辑递进清晰,保证了课程的张力和深度。

(2)案例地方化:以鄂尔多斯“暖城”现象为切入,融入库布齐治沙、光伏经济等区域实践,让学生“看得见、摸得着”,实现宏大叙事的地方化表达。

(3)活动体验化:设计“博物馆打卡”“一带一路故事绘”等延伸任务,把抽象理论转化为实践体验,增强学生对共同体理念的感知和认同。

(4)专业融合化:结合机务、航交专业特点,将“安全、互联互通、全球合作”引入共同体讨论,学生能在专业语境中找到思政落脚点。

(5)传播导向化:通过视频导入、国际案例分享、故事绘创作等环节,“讲好中国故事”的传播能力训练,把课堂转化为“国际传播力”培养平台

六、教学反思

六、教学反思

1.不足之处

1.不足之处

主题宏大,课堂容量较大,需要进一步优化内容呈现,避免碎片化;学生“知”“信”已有明显提升,但“行”的转化还需更多平台支持,如国际交流模拟、跨文化传播训练等;评价方式有待完善,应增加团队协作、国际表达等维度的考核,推动学生将课堂所学转化为现实能力。

2.改进措施

(1)对“中华民族共同体—人类命运共同体”的逻辑进行单元化设计,分模块推进,避免课堂容量过大;在“知”与“信”的基础上,新增“行”的环节,例如组织学生参加“一带一路”实践调研、国际学术模拟交流活动,推动价值认同向行为转化;

(2)总体而言,该案例以“暖城”实践为依托,把地方经验与全球命题结合起来,逻辑清晰、融合度高,具有推广价值,尤其适合在涉及国际传播、区域治理、生态文明的相关课程中推广。