管理学院:艾米、张梦雅

一、案例概述

一、案例概述

《旅游文化学》课程以“国家战略-学科特性-学生需求”三维逻辑为引领,紧密对接文化强国战略与课程思政要求,充分发挥文旅交叉学科优势,致力于培养具备文化传承与创新能力的旅游专业人才。

《旅游文化学》课程以“国家战略-学科特性-学生需求”三维逻辑为引领,紧密对接文化强国战略与课程思政要求,充分发挥文旅交叉学科优势,致力于培养具备文化传承与创新能力的旅游专业人才。

课程重点解决三大核心问题:一是学生传统文化认知碎片化,缺乏系统理解与深度认同;二是思政教育易流于空泛,价值引领难以切实落地;三是学生实践能力薄弱,难以将文化理论转化为具有市场竞争力的旅游产品。

针对以上问题,课程创新推出三项核心做法:一是构建“基因解码-转译-活化”三阶教学模型,通过文化符号提取、旅游语言转译与非遗实践体验,实现文化知识的系统内化与活态传承;二是建立“历史-空间-社会-国际”四维思政融合机制,将文化自信、生态保护、社会责任感与跨文化包容等价值观有机融入专业教学;三是实施“项目驱动+竞赛赋能”的实践教学模式,依托真实项目与学科竞赛,全面提升学生的产品设计、资源整合与创新实践能力。

课程建设成效显著,学生依托课程在全国大学生红色旅游创意策划大赛获一等奖9项,二等奖5项;在全国旅游院校服务技能大赛获团体一等奖1项,一等奖1项,二等奖5项,三等奖7项;在全国旅游院校旅游产品设计大赛获优秀作品4项,在首届鄂尔多斯市铸牢中华民族共同体意识讲故事大赛社会组三等奖1项等多项奖项。充分体现了课程在价值塑造、知识传授与能力培养方面的有机统一,为传统文化现代传承提供了可复制、可推广的教学路径。

二、课程目标

二、课程目标

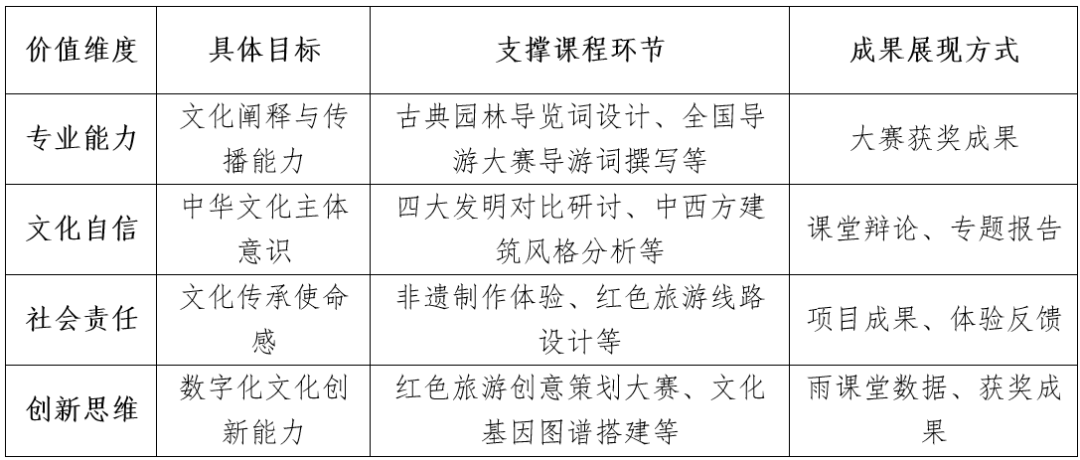

本课程立足旅游管理与服务教育专业特色,以“中华优秀传统文化”为核心研究对象,聚焦“旅游转译”这一关键路径,旨在培养兼具文化底蕴、创新思维与社会责任感的文旅人才。课程通过系统梳理中华文化的哲学思想、审美范式与生活智慧,引导学生理解文化基因的深层结构,掌握将其转化为旅游产品、服务与体验的方法论,最终实现“以文化人、以旅育人”的双重目标:

本课程立足旅游管理与服务教育专业特色,以“中华优秀传统文化”为核心研究对象,聚焦“旅游转译”这一关键路径,旨在培养兼具文化底蕴、创新思维与社会责任感的文旅人才。课程通过系统梳理中华文化的哲学思想、审美范式与生活智慧,引导学生理解文化基因的深层结构,掌握将其转化为旅游产品、服务与体验的方法论,最终实现“以文化人、以旅育人”的双重目标:

文化传承目标:使学生成为中华优秀传统文化的“转译者”与“传播者”,能够通过旅游场景构建文化认同,增强文化主体意识;

自信建构目标:通过跨文化对比与行业实践,帮助学生树立“文化自尊、文化自觉、文化自强”的价值观,坚定文化自信;

创新发展目标:培养学生运用数字化技术、沉浸式体验等现代手段创新文化表达形式,推动传统文化与旅游产业的深度融合。

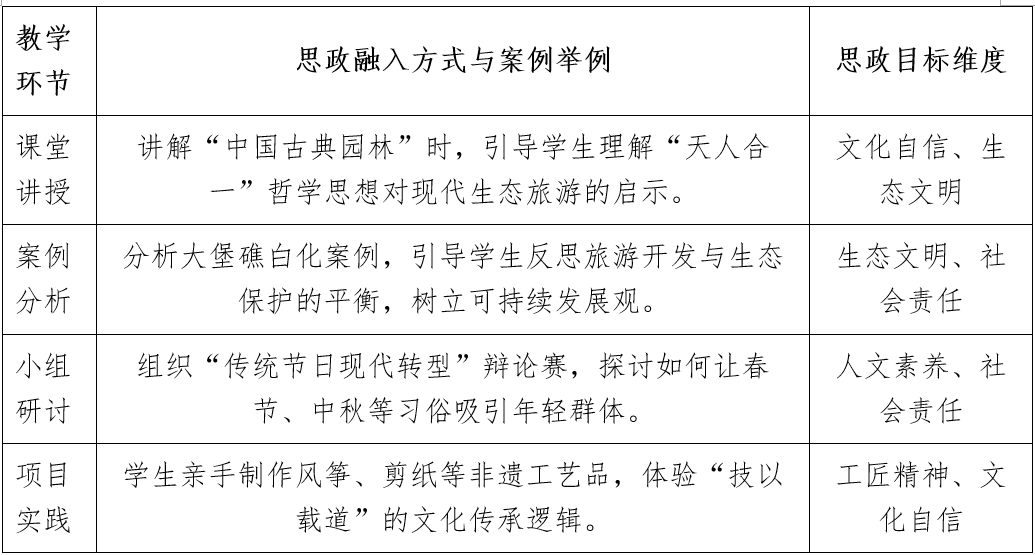

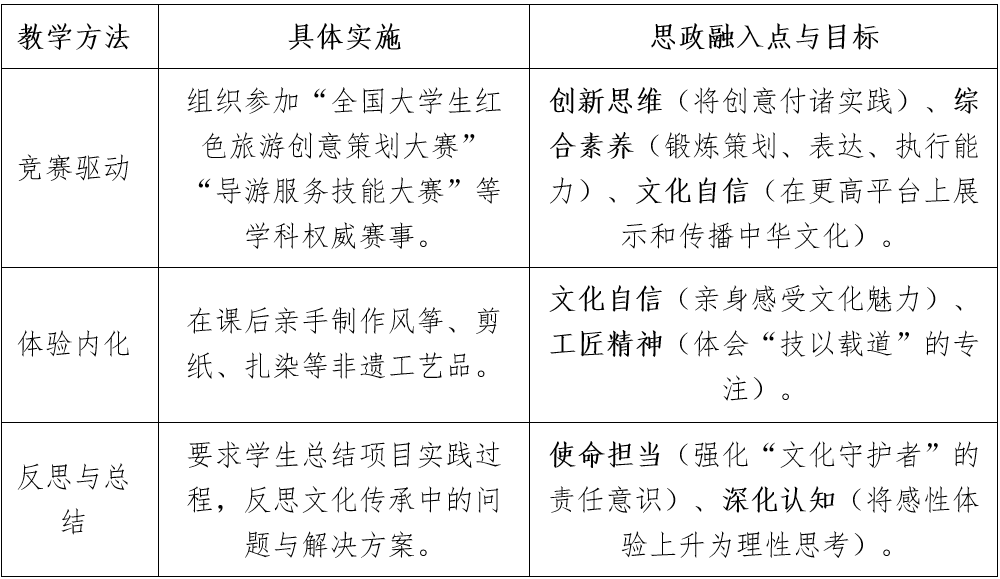

表1 《旅游文化学》课程思政价值目标实现路径

三、思政元素

三、思政元素

1.思政元素的挖掘建设情况

1.思政元素的挖掘建设情况

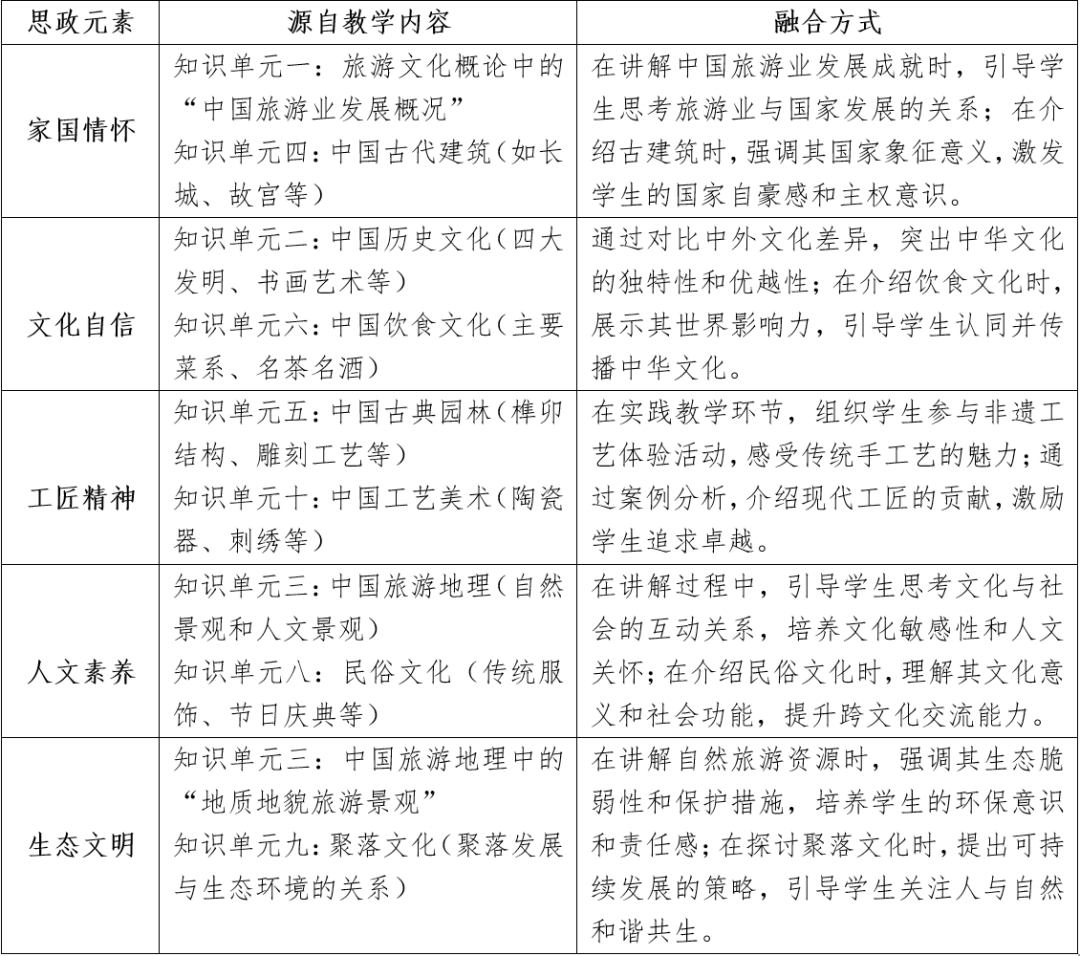

《旅游文化学》课程内容具有文化富矿属性,涵盖中国古代历史文化、山水文化、建筑文化、中国传统工艺美术、宗教文化、民俗文化、饮食文化、聚落文化等十大知识单元,每一单元均蕴含思政教育素材。通过深入挖掘教学内容中的思政元素,实现了思政教育与专业教育的自然、有机融合。这种融合不仅提高了学生的专业素养和实践能力,还培养了学生的家国情怀、文化自信、工匠精神、人文素养和生态文明意识,为培养新时代文旅人才奠定了坚实基础。

2.思政元素的设计实施情况

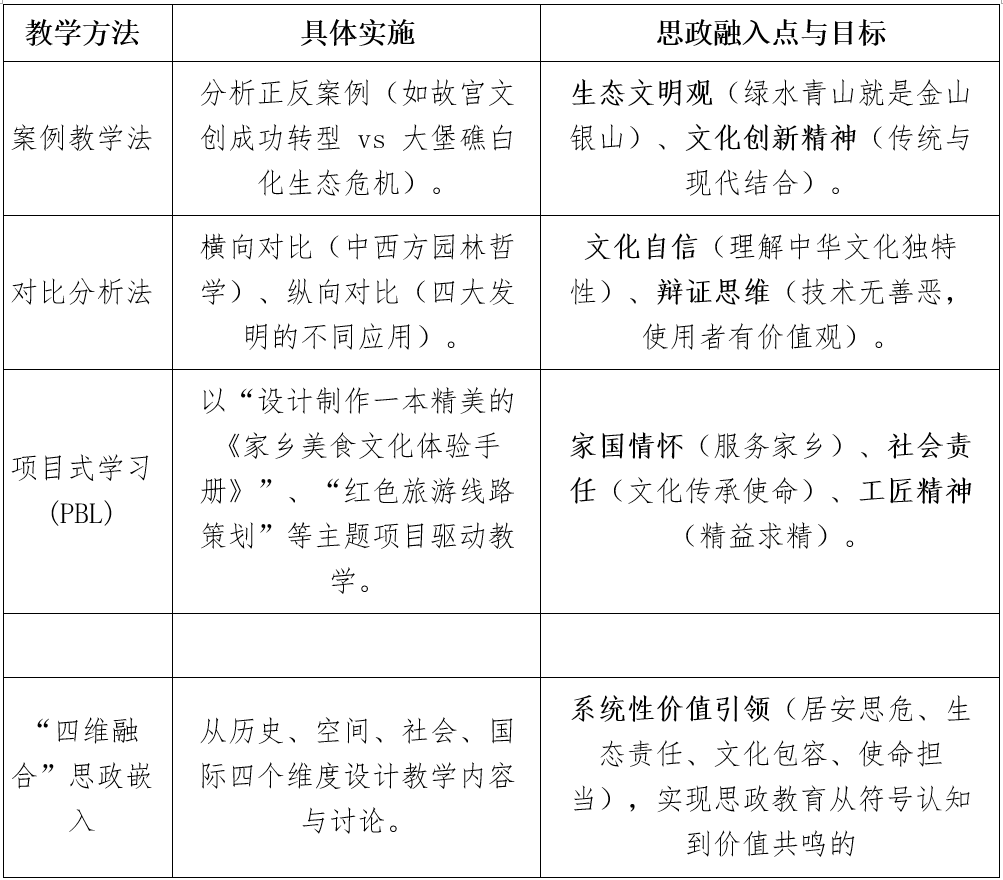

《旅游文化学》课程将思政教育深度融入专业知识体系,其融合具有扎实的学科基础和明确的实践路径。

四、教学实施过程

四、教学实施过程

1.思政元素融入过程

1.思政元素融入过程

该课程通过多层次、多形式、多维度的教学环节设计,将思政元素自然融入专业教学中,实现了从“知识传授”到“价值引领”的升华,有效提升了学生的文化自信、社会责任感和创新实践能力。

课程构建了贯穿“课前启思-课中共思-课后践思”的全过程、递进式教学模式,将思政教育有机融入教学各环节。

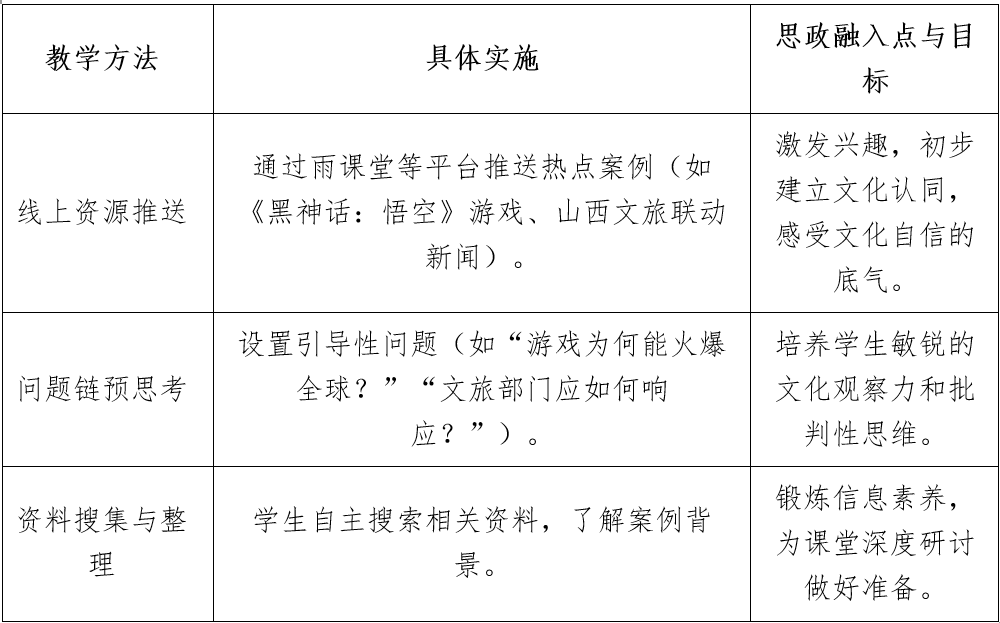

第一阶段:课前启思(线上自主探究)

第二阶段:课中共思(线下互动内化)

第三阶段:课后践思(延伸巩固升华)

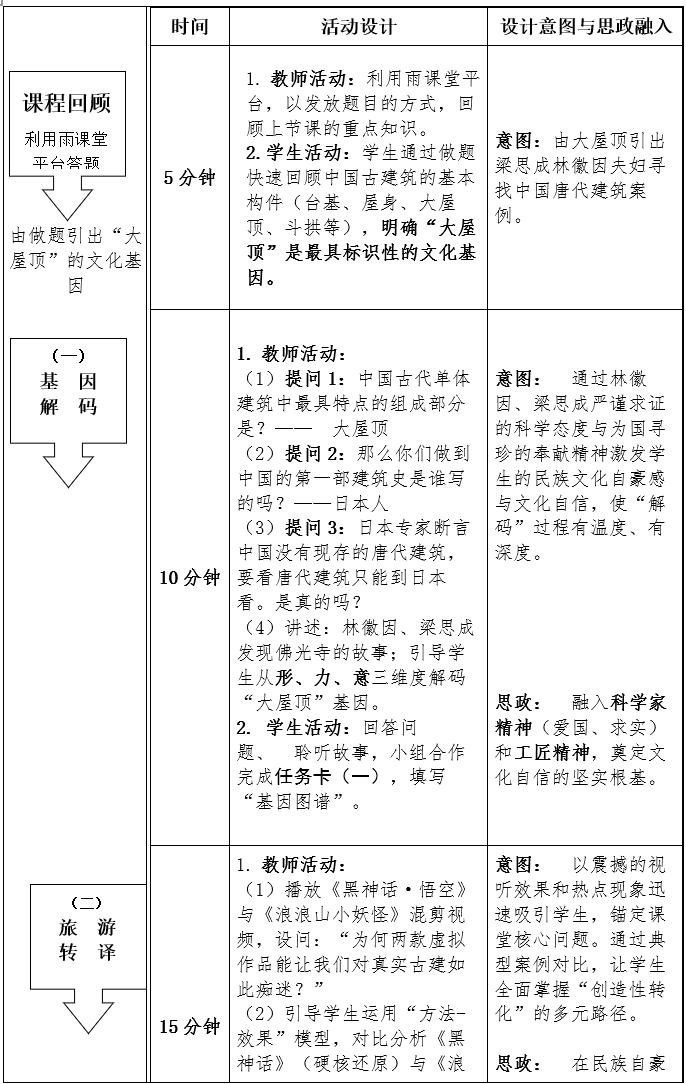

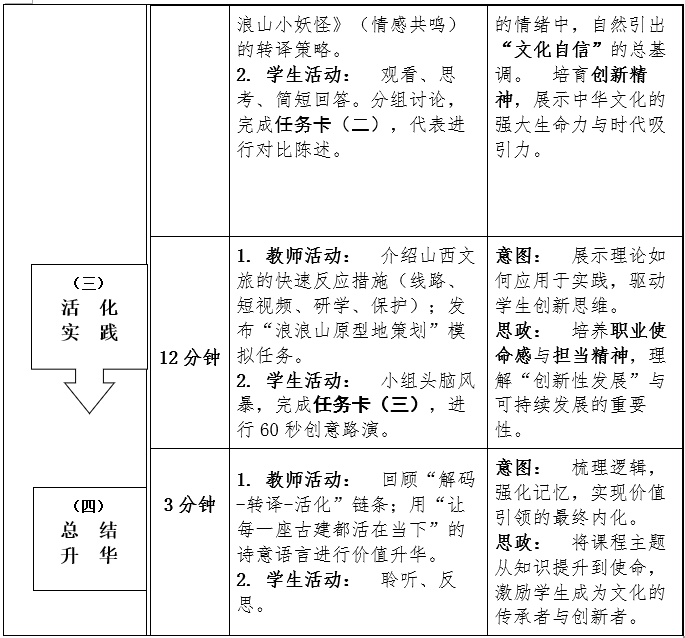

2.思政元素融入案例

五、成效与创新

五、成效与创新

1.教学成效

1.教学成效

①学生非遗文化体验与制作(提升文化自信)

图1 剪纸、扎风筝、景泰蓝、扎染等非遗文化体验制作

②教学评价

学生评价

近两年本课程的学生课程评价得分平均为 99.46 分。

督导评价

近一年校级教学督导或专家听评课评分为 96 分。(见图2)

图2督导教学评价截屏

③学生获奖

学生依托课程在全国大学生红色旅游创意策划大赛、全国旅游院校服务技能大赛、全国旅游院校旅游产品设计大赛、首届鄂尔多斯市铸牢中华民族共同体意识讲故事大赛等多项赛事中屡获佳绩(见图3)。

图3 学科竞赛获奖证书

2.特色与创新

本课程以文旅交叉融合为特色,聚焦“旅游转译”能力培养,具有以下突出特色与创新:

(1)专业特色鲜明:深度融合文旅学科,通过“基因解码-转译-活化”三阶模型,系统培养学生将文化资源转化为旅游产品的能力,强化“以文塑旅、以旅彰文”的责任意识。

(2)思政多维渗透:构建历史、空间、社会、国际“四维融合”思政嵌入机制,运用对比分析法,引导学生树立文化自信、生态责任和包容理念,实现价值引领。

(3)教学模式创新:采用“项目式+竞赛”双驱动实践体系,通过十大知识单元项目和真实竞赛任务,提升学生实践能力与创新意识,破解理论与实践脱节问题。

(4)响应国家战略:紧密结合“文化强国”与文旅融合政策,将传统文化符号转化为现代旅游语言,推动非遗活化与产业实践,履行文化传承使命。

六、教学反思

六、教学反思

难点:文化认知碎片化导致知识缺乏深度,学生实践能力与市场脱节,以及跨学科师资不足。同时存在思政渗透隐性化、技术应用浅表化等不足。

难点:文化认知碎片化导致知识缺乏深度,学生实践能力与市场脱节,以及跨学科师资不足。同时存在思政渗透隐性化、技术应用浅表化等不足。

改进方向:动态更新热点案例库,深化校企合作引入真实项目,加强师资跨学科培训,并利用数字技术提升教学互动性。

推广价值:其紧密响应国家文化战略,提供了政策向教学转化的范本;“三阶模型”与“项目+竞赛”体系易于复制,可广泛应用于人文、设计类课程,推动传统文化创造性转化与创新性发展。